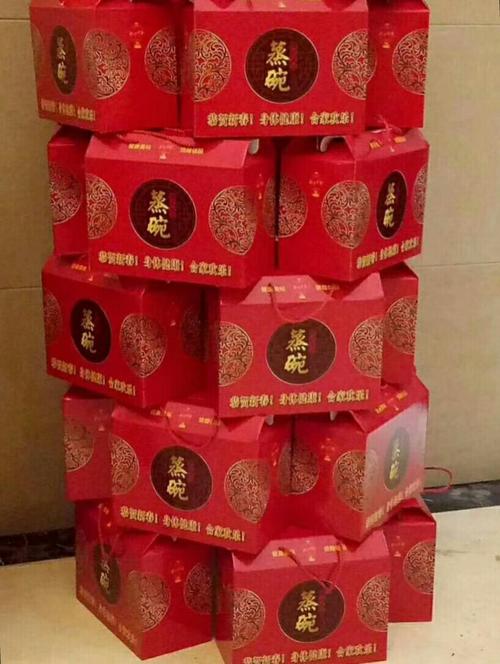

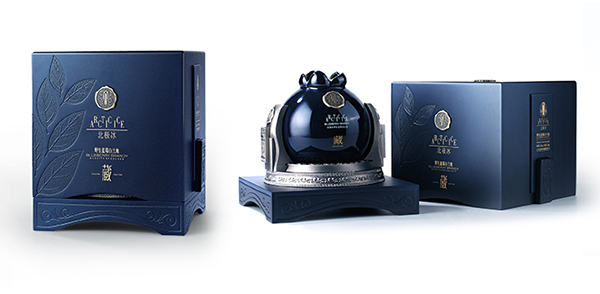

設(shè)計一款好的饋贈蒸食特產(chǎn)包裝袋,包裝盒,能增加饋贈蒸食特產(chǎn)特產(chǎn)品牌的影響力以及銷量,藝點意創(chuàng)擁有豐富的特產(chǎn)品牌包裝案例經(jīng)驗,曾服務(wù)過新疆大棗、甘肅枸杞、貴州茶葉、貴州白酒等特產(chǎn),快速提升特產(chǎn)銷量和影響力。

我們在對每個地區(qū)的土特產(chǎn)包裝設(shè)計時候,都要首先要突出它的地域性的特點以及文化內(nèi)涵,才能設(shè)計出具有當(dāng)?shù)仫L(fēng)俗習(xí)慣和民情民族傳統(tǒng)文化的氣息包裝。如選用地域性、文化元素、故事背景的結(jié)構(gòu)造型以及色彩等,那么饋贈蒸食特產(chǎn)的包裝應(yīng)該怎么設(shè)計呢?下面就為大家展示來自陜西省渭南韓城的特產(chǎn)。

饋贈蒸食特產(chǎn)介紹禮品蒸菜

大致可以分為兩種:一種是娘家母親定期給新婚女兒送包子,另一種是家庭內(nèi)部的節(jié)日禮物。

(1)送饃饃給老婚禮,大多是秋收和冬藏之后。因為此時沒有重大的農(nóng)耕活動,村民有充足的時間照顧孩子的婚姻大事。

女兒結(jié)婚后,從1998年正月初開始,母親一家就約好了重要的親戚,在節(jié)日里帶一些精美有意義的蒸菜去看望她。農(nóng)村人稱之為“送節(jié)日”或“送饅頭”。

正月初一送來的蒸食叫“油花子”,就像孕婦仰臥睡覺。一個是半斤水做的,每個家庭根據(jù)關(guān)系送12 ~ 16個。清明節(jié)送來的“糕點”,圓圓的,由一層又一層紅棗做成;此外,每個女兒和女婿都會得到一個“子福饃”。對于女婿來說,除了棗,包子里還會嵌一個雞蛋。對于女兒來說,雞蛋會被包在包子里。端午節(jié)送“花餛飩”(形狀與普通餛飩稍有不同),除此之外,還送粽子和“串串子”。“串串子”是一種布藝工藝品,用細(xì)竹條編織成六邊形的架子,用紅綢帶扎好,上面覆蓋著十二根五色絲線。每根線都裝飾有香囊、雞心、棉疙瘩和精工制作的各種小動物造型,中間的絲線上掛著一個胖小子,這是核心內(nèi)容。因此,村民通常稱送端午為“送川子”。送完端午節(jié),除了6月6日給女兒送“魚包子”的一些地方,大節(jié)送活動就結(jié)束了。

送完饃饃,是女兒臨產(chǎn)的時候,臨產(chǎn)前十天或半個月,母親再去探望,就叫“送妾”。“厥子”其實是一個饅頭,因“厥”上部的形狀而得名。韓城方言把“玨”讀為“腳”,說明這種蒸食歷史悠久。這時的“封爵”與平時的“封爵”不同,不能捏得太緊,中間要留個口。此外,我們還特意為女兒做了兩個“子爵”,一袋桃核一袋紅棗,用手帕包著。母親進門時,先把這兩個“子爵”從窗戶扔在女兒的炕上,女兒先打碎的那個,比如一袋核桃,就是生男孩的征兆,如果是紅棗,就生女孩。

女兒生孩子的時候,會去媽媽家“忍滿月”。回家后,奶奶會用“饃串”給小孫子蒸,也就是做成手指,用線串起來,讓孫子帶回家吃。

其他禮物

每年春節(jié)期間,家家戶戶都會給前來拜年的孩子們送上一份名為“沮鵠”的半月形蒸菜(“jua”是韓城方言中“口”的稱謂,“沮鵠”的意思是只吃。)這個蒸菜的名字因為它的形狀和意義非常貼切。因為過年意味著給孩子吃、穿、玩,所以主人會給他們一種特殊的蒸食,以示關(guān)心。

每年農(nóng)歷七月初七,被稱為“喬奇節(jié)”。除了蒸娘娘饃祭奠娘娘神,家家戶戶還為年輕的媳婦和女兒蒸“貝饃”。“貝饃”是當(dāng)?shù)胤窖詫Α板X包”的稱謂。貝殼包子是由面條制成的,里面有尺子、剪刀、針、錢、頂針和其他由面條制成的東西。據(jù)說,七月七日,一個吃貝饃的女人,可以在女裝紅上運籌帷幄,游刃有余。對于年輕人和男孩來說,蒸“硯饃饃”,也就是用面條把它們做成硯的形狀,并放上筆筒、毛筆、墨水瓶、墨錠、紙、秤砣等。上面是面條。據(jù)說男人在這一天吃硯饃,可以增加他們的靈性,使他們的學(xué)習(xí)成功。

藝點意創(chuàng)怎么設(shè)計饋贈蒸食特產(chǎn)的包裝藝點意創(chuàng)包裝設(shè)計公司服務(wù)于零食、地方特產(chǎn)、水果、飲料、化妝品、醫(yī)藥等行業(yè)或地方品牌,提供包裝設(shè)計、vi設(shè)計以及海報、畫冊設(shè)計等品牌相關(guān)的設(shè)計服務(wù),現(xiàn)在咨詢可領(lǐng)取現(xiàn)金折扣,免費咨詢熱線400-688-1314。

11694

11694

津公網(wǎng)安備12011102001606

津公網(wǎng)安備12011102001606